Carlo Sernicola, carmelitano (1659-1721)

Biografia

(È qui riportata, con lievi modifiche nello stile di scrittura, la biografia del padre carmelitano Carlo Sernicola pubblicata da p.Mariano Ventimiglia ne Gli uomini illustri del Carmine Maggiore di Napoli, Napoli 1756, alle pp. 201-203).

Carlo Sernicola, nel secolo chiamato Domenico, sortì la sua nascita nella città di Napoli il 21 febbraio 1659 da Carlo Sernicola celebre medico e Giovanna Reale, oriundi ambedue del Cilento della provincia di Principato Citra.

Compiuto l’anno quindicesimo dell’età sua, vestì l’abito carmelitano il dì 7 aprile 1674 nel convento del Carmine Maggiore della stessa città, ove, terminato l’anno del suo noviziato, fece la solenne professione il 10 aprile del seguente anno 1675.

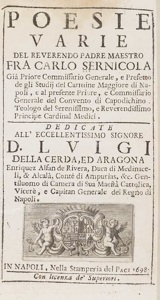

Istruito già perfettamente nell’umanità da lui appresa nel secolo, fu tostamente – dopo fatto religioso – applicato allo studio delle scienze filosofiche e teologiche, nelle quali i progressi - che egli fece col raro talento suo - furono tali che in breve ne divenne maestro. Fu così che, non ancora asceso al grado sacerdotale, fu istituito lettore di Filosofia nello stesso suo convento di Napoli. Nel qual tempo diede pure alle stampe uno dei suoi componimenti poetici, intitolato Fiori poetici ripartiti in tre mazzetti: sacri, morali ed encomiastici <Napoli 1682>.

E prima del trentesimo anno (età richiesta dalle nostre leggi per tal grado), a 27 anni fu laureato in Teologia <1686>.

Terminata la lettura di Filosofia, passò quindi da Napoli alla Toscana ad insegnare da reggente la Teologia, prima nella città di Siena e poi in Firenze, [dove per il suo elevato ingegno e l’arguzia degli argomenti si guadagnò la benevolenza e l’affetto del cardinale <Giuseppe> Archinto, nunzio pontificio in quella città, e dell’arcivescovo cardinale <Giacomo Antonio> Morigia] e insieme la grazia e la protezione del serenissimo granduca di Toscana Cosimo III Medici e dei suoi figli, i principi Giovan Gastone e il cardinale Francesco Maria Medici. Da questi, in segno di gradimento per alcuni suoi componimenti poetici a lui dedicati <1686-1688>, fu eletto suo teologo con attestati assai onorevoli.

Non minore fu la stima che ebbero di lui // tutti i letterati di quella virtuosa città: sopra ogni altro egli fu contraddistinto dal serenissimo principe Filippo Guglielmo, conte palatino, al quale (di passaggio per Firenze) aveva consacrato alcune sue poesie <1690>: da questi fu favorito a tal punto che, portatosi in Napoli, fece sì che <Francesco Benavides> Conte di Santo Stefano, allora viceré del Regno, lo nominasse al priorato del suo Real Convento del Carmine Maggiore per l’anno 1691.

Lasciata dunque Firenze e la sua reggenzia, al nostro Sernicola convenne ripatriarsi in Napoli nel suo convento, che governò per lo spazio di tre anni da priore e commissario generale, come anche soprintendente delle sue grancie; nel qual frattempo fu annoverato tra i teologi del Sacro Collegio napoletano, di cui ne fu poi Decano.

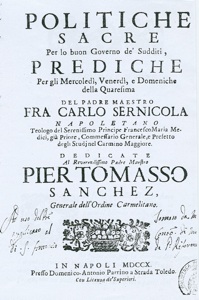

Terminato lodevolmente questo primo governo, passò quindi a occupare successivamente varie altre onorevoli cariche e uffici, cioè di Visitatore e Commissario generale del convento di Santa Maria del Buon Successo, detto volgarmente di S. Teresicca della Nazione Spagnola, di Prefetto degli Studi del Carmine di Napoli, per più anni; nel 1712 fu eletto a pieni voti Provinciale della Provincia di Napoli e Basilicata e dopo di questo Provinciale titolare di Boemia e poi di Terra Santa: le quali cariche egli sostenne tutte con indicibile reputazione e stima.

Non minore gloria riportò egli presso tutti nella poesia, in cui fu eccellentemente erudito, come dimostrano le carte e varie sue opere. Onde, favellando di lui l’abate Giacinto Gimma <negli Elogi Accademici, 1712>, disse aver egli scritto in questa scienza con molta lode secondo il florido stile del Marino e quello del Petrarca, stili ambedue diversi e difficili, malagevoli a poterli ben imitare senza la natural disposizione e senza la buona pratica dell’arte. Nella stessa poesia affermò anche Sigismondo di San Silverio, assistente generale dei padri delle Scuole Pie, aver il Sernicola meritato grande gloria per essersi applicato con molto frutto allo stile petrarchesco a persuasione del chiarissimo Francesco Redi.

Quindi varie Accademie ebbero a gloria d’arruolarlo tra i loro consoci, come // fu quella dei Pellegrini di Roma, dei Pigri di Bari e degli Spensierati di Rossano.

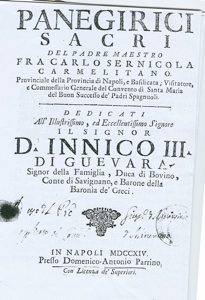

Con la poesia accoppiò insieme l’eloquenza “e se in quest’arte – disse lo stesso Gimma – sia divenuto il Sernicola meritevole del titolo di sacro Oratore, ne daranno testimonianza i pergami più cospicui dell’Italia. Avendo egli predicato in una Quaresima in Pisa, recò così gran diletto al popolo ben numeroso, ai principi di Toscana e al cardinal Archinto che fu nel seguente anno richiamato a replicare le sue fatiche nella città di Firenze dove quelli dimoravano e per sei anni fu eletto predicatore nei principali monasteri delle monache dall’arcivescovo cardinal Morigia. Ricevette più volte gli applausi nella Real Cappella di Napoli dal conte di Santo Stefano viceré del Regno e dai suoi ministri del Consiglio Collaterale. Accrescendo le glorie alla fama, fece divenire i popoli ammiratori della sua eloquenza, predicando due intere quaresime nel Carmine Maggiore, onorato della continua presenza del <cardinale Lorenzo> Casoni, e nel duomo di Pozzuoli e in quello di Aversa e di altri luoghi”.

L’eruditissimo Andrea Perruccio disse di lui: “fu il Sernicola mirabile per il sapere, stupendo per la facondia, piacevole per la dolcezza e purità dello stile e soprattutto amabilissimo per la bontà dei suoi nobilissimi costumi”.

Dopo aver finalmente il nostro Carlo Sernicola arricchita la repubblica delle Lettere di più dotti ed eruditi volumi, la morte lo involò da questo mondo con universal dispiacere il 27 agosto 1721, nel mentre esercitava la Prefettura degli Studi nel suo Convento di Napoli, dove fu perciò sepolto con onorevoli esequie, con l’intervento di tutti i Collegiali e Reggenti dell’altre tre religioni mendicanti domenicana, francescana e agostiniana.